近日,在由中国人民银行主管的《金融会计》杂志2024年第四期上,中碳科技总经理助理秦二娃发表了题为《完善金融机构碳核算的思考与建议》的文章,通过精心撰写,秦二娃在文章中深入探讨了金融机构在碳核算方面的重要性、现状以及面临的挑战,并提出了一系列具有前瞻性和可操作性的建议。

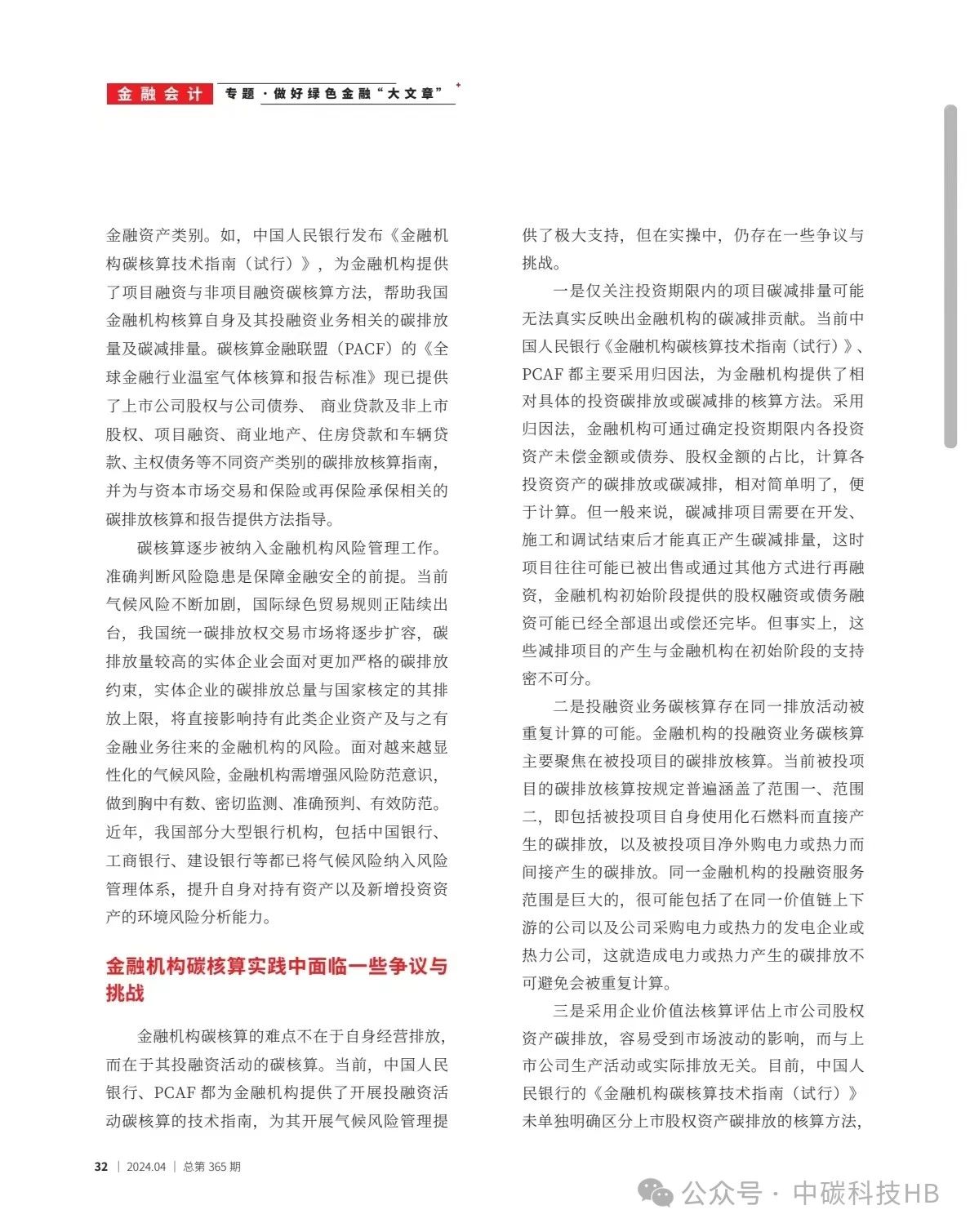

碳核算是做好碳达峰碳中和工作的重要基础。碳达峰碳中和是我国对世界做出的庄严承诺。这一目标实现的基础是完整、准确地核算出我国产生的二氧化碳排放,了解我国的总排放情况。碳排放统计核算是一项复杂而庞大的系统工程,涉及多个层级、多类主体、多种维度。2022年8月,发改委、统计局和生态环境部联合印发《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》,明确建立全国及地方碳排放统计核算制度,完善行业企业碳排放核算机制,建立健全重点产品碳排放核算方法。金融机构碳核算是有效引导资源向低碳领域配置的关键。金融是资源配置和宏观调控的重要工具。从碳核算的构成看,金融机构碳核算是从价值链角度进行全面测算,主要包括金融机构自身经营活动的碳核算和投融资活动的碳核算。金融机构可通过对投融资活动的碳排放和碳减排核算,优化投资组合,引导和促进更多资金投向符合减缓和适应气候变化的领域。当前,金融机构投融资碳核算已覆盖到多个金融资产类别。如,中国人民银行发布《金融机构碳核算技术指南(试行)》,为金融机构提供了项目融资与非项目融资碳核算方法,帮助我国金融机构核算自身及其投融资业务相关的碳排放量及碳减排量。碳核算金融联盟(PACF)的《全球金融行业温室气体核算和报告标准》现已提供了上市公司股权与公司债券、 商业贷款及非上市股权、项目融资、商业地产、住房贷款和车辆贷款、主权债务等金融机构不同资产类别的碳排放核算指南,并为与资本市场交易和保险或再保险承保相关的碳排放核算和报告提供方法指导。碳核算逐步被纳入金融机构风险管理工作。准确判断风险隐患是保障金融安全的前提。当前气候风险不断加剧,国际绿色贸易规则已经出台,我国统一碳排放权交易市场将逐步扩容,碳排放量较高的实体企业会面对更加严格的碳排放约束,实体企业的碳排放总量与强制受限将直接影响持有其资产及与之有金融业务往来的金融机构的风险。面对越来越显性化的气候风险,金融机构的潜在威胁逐渐扩大,需增强风险防范意识,做到胸中有数、密切监测、准确预判、有效防范。近年,我国部分大型银行机构,包括中国银行、工商银行、建设银行等都已将气候风险纳入风险管理体系中,提升自身对其持有资产以及新增投资资产对环境风险的分析能力。金融机构碳核算的难点不在于自身经营排放,而在于其投融资活动的碳核算。当前,中国人民银行、PCAF都为金融机构提供了开展投融资活动碳核算的技术指南,为其开展气候风险管理提供了极大支持,但在实操中,仍存在一些争议与挑战。一是仅关注投资期限内的项目碳减排量可能无法真实反映出金融机构的碳减排贡献。当前中国人民银行《金融机构碳核算技术指南(试行)》、PCAF都主要采用归因法,为金融机构提供了相对具体的投资碳排放或碳减排的核算方法。采用归因法,金融机构可通过确定投资期限内各投资资产未偿金额或债券、股权金额的占比,计算各投资资产的碳排放或碳减排,相对简单明了,便于计算。但一般来说,碳减排项目需要在开发、施工和调试结束后才能真正产生碳减排量,这时项目往往可能已被出售或通过其他方式进行再融资,金融机构初始阶段提供的股权融资或债务融资可能已经全部退出或偿还完毕。但事实上,这些减排项目的产生与金融机构在初始阶段的支持密不可分。二是投融资业务碳核算存在同一排放活动被重复计算的可能。金融机构的投融资业务碳核算主要聚焦在被投项目的碳排放核算。当前被投项目的碳排放核算按规定普遍涵盖了范围1、范围2,即包括被投项目自身使用化石燃料而直接产生的碳排放,以及被投项目净外购电力或热力而间接产生的碳排放。同一金融机构的投融资服务范围是巨大的,很可能包括了在同一价值链上下游的公司、以及公司采购电力或热力的发电企业或热力公司,这就造成,电力或热力产生的碳排放不可避免会被重复计算。三是采用企业价值法核算评估上市公司股权资产碳排放,容易受到市场波动的影响,而与上市公司生产活动或实际排放无关。目前中国人民银行的《金融机构碳核算技术指南(试行)》未单独明确区分上市股权资产碳排放的核算方法,金融机构在操作中多借鉴PCAF此类的资产碳核算建议。按照PCAF的建议,上市公司股权投资的归因因子采用的是企业价值法,即上市公司股权的市场价值作为分母来计算碳排放量。这一指标容易到上市公司股市波动的影响,与上市公司生产活动或实际排放无关。四是投融资业务底层碳排放数据可得性有待提高。金融机构投融资碳核算的数据基础是投融资项目或企业的碳排放核算。项目或企业的碳核算方法主要包括:排放因子法、质量平衡法、实测法。其中较为准确核算碳排放的是实测法、质量平衡法,但因操作复杂、成本较高,被使用最多的往往是排放因子法。排放因子法中,项目和企业层面需要计算或获取的核心数据为活动水平数据和排放因子参数。这个两个数据的获取,可通过实测计算,也可参考国际国内相应的排放因子数据库,如《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》的附录二提供了常见化石燃料特性参数缺省值数据。从缺省数据情况看,八大行业重点碳排放单位2015年起向碳排放主管部门进行了多轮的碳排放数据核算与上报,积累了一定数量、可得性较高的历史数据,但八大行业之外的企业碳排放数据比较有限,缺省值使用存在较大的不可获得性。金融机构碳核算是大势所趋,推动完善其核算体系需要各方参与、多措并举。一是持续完善金融机构碳核算方法。梳理总结现有中国人民银行《金融机构碳核算技术指南(试行)》的市场应用情况,组织银行、基金、证券、保险等多方多轮探讨,聚焦应用中存在的主要不足,持续开展金融机构碳核算方法研究。坚持科学有效、简明适用的原则,鼓励不同资产类别的碳核算方法学的制定与发布,逐步完善具有我国特色的金融机构碳核算体系。支持金融机构在对外披露相关投融资活动碳排放数据时,明确核算的被投项目碳排放范围。同时,鼓励金融机构在采用中国人民银行建议的统一方法学的同时,尝试不同核算方法进行投资项目碳排放、碳减排统计核算,探寻更能体现金融机构的碳减排贡献的核算方法。二是鼓励金融机构将碳排放纳入自身风险管理体系,探索建立金融机构内部的客户碳资产负债表。鼓励金融机构从重点领域、重点地区、重点行业等多个维度,加强气候风险管理。联合市场三方机构,尝试比较分析市场法、成本法、收益法、影子价格法、期权法等各种碳资产价值与负债评估方法,探索建立金融机构内部的客户碳资产负债表,更直观、科学地对客户进行分类分级管理。合理应用客户碳资产负债表的结果,制定基于行业、区域、项目类型的风险管理对策,识别支持项目的市场机会,创新引导客户向低碳转型的投融资产品与工具,如将授信额度、贷款期限、贷款利率与碳资产负债情况挂钩,撬动更多社会资本投资富含碳资产的项目。三是逐步建立统一、规范的各行业活动水平与排放因子缺省值数据库。建议多部门协同推动,支持各个行业协会牵头,经过多轮的行业企业碳排放数据数据实测,逐步设计出不同燃料技术、燃料清单的企业活动水平和排放因子数据库。鼓励金融机构的被投企业或项目在有能力的情况下,积极采用实测值进行碳核算。